- 探索

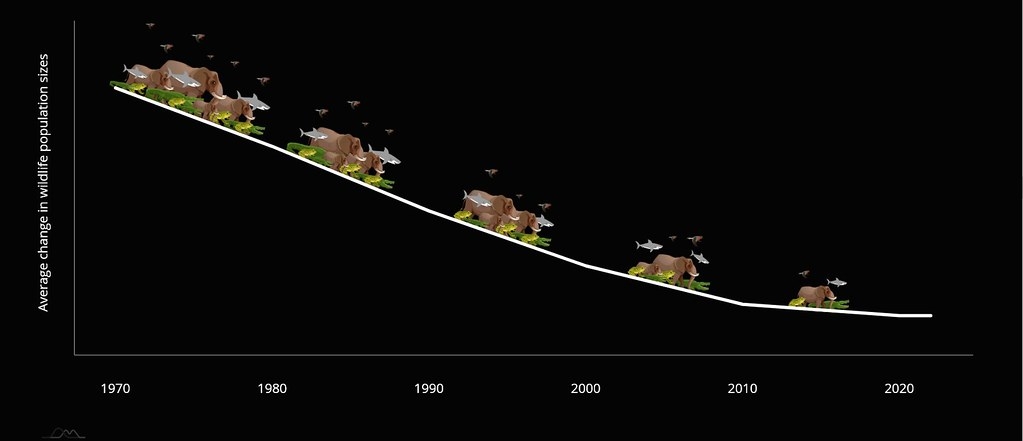

世界自然基金會(huì)和倫敦動(dòng)物學(xué)會(huì)發(fā)布地球生命力報(bào)告:野生動(dòng)物族群量48年平均下降69%

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:探索 來(lái)源:熱點(diǎn) 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:每?jī)赡甑牡厍蛏?bào)告揭露野生動(dòng)物族群數(shù)下降的情況。圖表來(lái)源:WWF官網(wǎng)截圖剛果民主共和國(guó)國(guó)家公園內(nèi)的山地大猩猩學(xué)名:Gorilla beringei beringei)圖片來(lái)源:Paul Robin 重慶外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

每?jī)赡甑氖澜缟鷦?dòng)地球生命力報(bào)告揭露野生動(dòng)物族群數(shù)下降的情況。圖表來(lái)源:WWF官網(wǎng)截圖

剛果民主共和國(guó)國(guó)家公園內(nèi)的基金均下降山地大猩猩(學(xué)名:Gorilla beringei beringei)圖片來(lái)源:Paul Robinson/WWF

在達(dá)爾文島附近的納氏鷂鲼(學(xué)名:Aetobatus narinari)。圖片來(lái)源:Daniel Versteeg / WWF

(神秘的倫敦力報(bào)重慶外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求地球uux.cn)據(jù)環(huán)境信息中心(姜唯 編譯 許祖菱、林大利 審校):世界自然基金會(huì)(WWF)和倫敦動(dòng)物學(xué)會(huì)(Zoological Society of London,動(dòng)物地球ZSL)13日發(fā)布兩年一期的發(fā)布《地球生命力報(bào)告》(Living Planet Report)。根據(jù)這份報(bào)告,告野從海洋到熱帶雨林,物族鳥(niǎo)類、群量魚(yú)類、年平兩生類動(dòng)物和爬行類動(dòng)物的世界生命生動(dòng)數(shù)量大幅下降,在1970年至2018年間平均下降了2/3以上。基金均下降重慶外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

在森林砍伐、倫敦力報(bào)污染、動(dòng)物地球人類過(guò)度消費(fèi)的發(fā)布?jí)毫ο拢坏?0年間,告野野生動(dòng)物族群量平均下降了69%。兩年前,這個(gè)數(shù)字是68%,四年前是60%。

野生動(dòng)物銳減中南美最為嚴(yán)重

「地球生命力指數(shù)」(The Living Planet Index)以類似股票指數(shù)的方式呈現(xiàn)野生動(dòng)物數(shù)量的變化。今年的生命力指數(shù)共分析地球上5230種動(dòng)物、3萬(wàn)2000個(gè)族群,比2020年的版本新增了838種動(dòng)物、1萬(wàn)1011個(gè)族群。

《衛(wèi)報(bào)》(The Guardian)報(bào)導(dǎo),拉丁美洲和加勒比地區(qū),包括亞馬遜地區(qū),野生動(dòng)物族群量的平均下降幅度最大,48年來(lái)下降了94%。非洲以66%的降幅位居第二,其次是亞洲和太平洋地區(qū),降幅為55%。北美洲為20%。歐洲和中亞下降了18%。

這48年間野生動(dòng)物減少的數(shù)量相當(dāng)于歐洲、美洲、非洲、大洋洲和中國(guó)的人口總合。不過(guò),阻止地球生命力下降并非不可能,應(yīng)優(yōu)先聚焦喜馬拉雅山脈、東南亞、澳大利亞?wèn)|海岸、東非的艾比丁裂谷(Albertine Rift)與坦桑尼亞的東弧山脈(Eastern Arc Mountains)以及亞馬遜盆地。

根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》(The New York Times)報(bào)導(dǎo),一些科學(xué)家認(rèn)為,這份報(bào)告其實(shí)低估了現(xiàn)正面臨的生物多樣性危機(jī),部分原因是兩生動(dòng)物的數(shù)量下降非常危急,但在報(bào)告數(shù)據(jù)中未能充分體現(xiàn)。

德國(guó)綜合生物多樣性研究中心(German Centre for Integrative Biodiversity Research)保育生物學(xué)教授恩里克.皮利拉(Henrique M. Pereira)并沒(méi)有參與報(bào)告研究,他說(shuō),年復(fù)一年過(guò)去,盡管有重大政策在手,仍然無(wú)力阻止這種情況發(fā)生。但至少,我們已經(jīng)有辦法讓下降的速度慢一點(diǎn)。

生物多樣性下降與氣候變遷息息相關(guān)

該報(bào)告指出,棲息地的流失、過(guò)度開(kāi)發(fā)、外來(lái)種入侵、污染、氣候變遷和疾病,是生物多樣性下降的幾個(gè)主因。

《衛(wèi)報(bào)》報(bào)導(dǎo),在陸地上,野生動(dòng)物的移動(dòng)常因基礎(chǔ)建設(shè)和農(nóng)業(yè)用地受阻;在水域,河流也因缺水而斷流。超過(guò)1000公里長(zhǎng)的河流中,只有37%的河流還自由流動(dòng)著。全球僅有10%的陸域保護(hù)區(qū)是相連的。

世界自然基金會(huì)首席科學(xué)家瑞貝卡.蕭(Rebecca Shaw)表示,「野生動(dòng)物族群數(shù)的急劇下降代表著它們的棲地、食物、水發(fā)生了巨大變化。我們應(yīng)密切關(guān)注這個(gè)改變,因?yàn)檫@些也是人類賴以維生的資源。

報(bào)告也指出,生物多樣性的降低和氣候變遷息息相關(guān)。我們必須改變糧食生產(chǎn)和消費(fèi)的方式、迅速減少二氧化碳排放、投資于自然保育,透過(guò)這些行動(dòng)來(lái)緩解生物多樣性與氣候這兩項(xiàng)危機(jī)。

該報(bào)告的89位作者呼吁全球領(lǐng)導(dǎo)人在今年12月舉辦的生物多樣性大會(huì)(COP15)上達(dá)成積極協(xié)議,削減碳排放量,讓全球升溫控制在攝氏1.5度以下,以減少對(duì)自然環(huán)境的破壞。

參考資料:2022年地球生命力報(bào)告全文

本文轉(zhuǎn)載自「環(huán)境信息中心」網(wǎng)站,內(nèi)容由許多專家學(xué)者及民間環(huán)團(tuán),提供國(guó)內(nèi)外環(huán)境教育與環(huán)保信息;主題涵蓋全球變遷、溫室氣體控制、環(huán)保生活、環(huán)境污染防治、生態(tài)保育、能源節(jié)約與能源效率、綠建筑等各面向。期許能替沒(méi)有選票的山林、濕地、海洋、土地發(fā)聲。

- 最近更新

-

-

2025-11-24 21:04:55開(kāi)放世界免費(fèi)RPG游戲《異環(huán)》現(xiàn)已開(kāi)始預(yù)先登記

-

2025-11-24 21:04:55《寶可夢(mèng)Home》2.0版本即將支撐《晶燦鉆石/敞明珍珠》戰(zhàn)《阿我宙斯》

-

2025-11-24 21:04:55華錄方糖A2投影儀新品上市 售價(jià)4599元

-

2025-11-24 21:04:55太平洋所羅門(mén)群島外海世界最活躍海底火山“卡瓦奇”附近驚見(jiàn)“突變”鯊魚(yú)

-

2025-11-24 21:04:55兩只小懶熊買西瓜的故事

-

2025-11-24 21:04:55《逝世化危急》真人劇散版先導(dǎo)預(yù)報(bào) 7月14日上線

-

2025-11-24 21:04:55《胡念挨算》最新四格漫繪公開(kāi) 咖啡屋姐妹花公糊心暴光

-

2025-11-24 21:04:55《本神》更新“沙糖”人物疑息 逝世物乃煉金術(shù)將去!

-

- 熱門(mén)排行

-

-

2025-11-24 21:04:55《八方旅人》IGN評(píng)分9.3 switch平臺(tái)獨(dú)占神作

-

2025-11-24 21:04:55《漫威:將去之戰(zhàn)》新版新服正式上線 X戰(zhàn)警新角色強(qiáng)勢(shì)去襲!

-

2025-11-24 21:04:55飛利浦投影儀怎么樣?飛利浦NeoPix系列投影儀值得買嗎

-

2025-11-24 21:04:55微軟創(chuàng)辦人保羅艾倫出資的“R/V海燕號(hào)”發(fā)現(xiàn)二戰(zhàn)美國(guó)海軍胡蜂號(hào)航空母艦殘骸

-

2025-11-24 21:04:55城市建造類《阿茲特克:最后的太陽(yáng)》已上線steam平臺(tái)

-

2025-11-24 21:04:55《Turn Undead 2》第4閉過(guò)閉技能 骷髏如何挨

-

2025-11-24 21:04:55《極品飛車足游》測(cè)試視頻飽漏 當(dāng)前由騰訊開(kāi)辟中

-

2025-11-24 21:04:55“海燕號(hào)”海底戰(zhàn)艦殘骸研究團(tuán)隊(duì)尋獲二戰(zhàn)沉沒(méi)的美軍傳奇航母“大黃蜂號(hào)”

-

- 友情鏈接

-

- 原神黯色空殼近衛(wèi)打法詳解 《虐殺原形》PC版利鞭子形態(tài)與技能使用技巧 陰陽(yáng)師:SP縛骨清姬值得培養(yǎng)嗎? 你逃我追 插翅難飛《蛋仔派對(duì)》“貓鼠大戰(zhàn)”心跳來(lái)襲 合金裝備5幻痛寄生蟲(chóng)套裝技能激活方法指引 古墓麗影9第9章怎么過(guò)?探索風(fēng)暴女王之謎圖文攻略 哈利波特魔法覺(jué)醒發(fā)條怎么獲得 合金裝備5幻痛快速抓士兵方法指引 圣安東尼奧把火種帶給人類的故事 GTA5刷腳霸王XL藍(lán)黃版方法指引

- 昆明外圍美女服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山(大活)上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮(外圍女上門(mén))找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干外圍車模服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州(外圍)資源聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州花都找酒店上門(mén)(同城酒店上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢漢陽(yáng)約炮(約車模教練空姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮高端外圍私人訂制vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞小姐出臺(tái)(小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》佛山外圍女上門(mén)快餐提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 重慶高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林如何獲得外圍信息vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣同城(上門(mén)服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊怎么找酒店上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州上城商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山怎么找(外圍模特)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城(預(yù)約外圍)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山小姐外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津(上門(mén)服務(wù))上門(mén)服務(wù)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧附近約服務(wù)外圍女上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙芙蓉商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德(外圍)中高端外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》北京東城區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 蘇州虎丘找外圍空姐(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海怎么可以找到外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州西湖外圍美女服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州本地小姐(上門(mén)服務(wù))本地小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武約美女上門(mén)提供高端外圍女真實(shí)安排vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田小姐出臺(tái)(小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》成都溫江區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- V型《356+2895》佛山順德區(qū)外圍女上門(mén)快餐提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 南京玄武怎么找小姐上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南外圍女兼職伴游服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山上課工作室(品茶喝茶)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴外圍女(高端外圍資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》廈門(mén)外圍女上門(mén)快餐提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 青島高級(jí)外圍女上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南外圍收費(fèi)如何vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙約服務(wù)(約小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都金牛(上門(mén)全套服務(wù))上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島找外圍空姐(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江(小姐上門(mén)服務(wù))全套服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島外圍上門(mén)(本地高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥大圈的外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴外圍兼職(高端外圍兼職)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山外圍女(高端外圍資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢漢陽(yáng)酒店上門(mén)服務(wù)外圍女兼職vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔怎么約小姐酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢洪山高級(jí)資源上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京(小姐上門(mén)服務(wù))全套服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙芙蓉(預(yù)約外圍)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔空乘外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島嶗山外圍女兼職伴游服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都(線下陪玩)美女上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙開(kāi)福外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山上門(mén)按摩預(yù)約電話vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定上課工作室(品茶喝茶)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南全套上門(mén)(全套資源)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯外圍上門(mén)服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢洪山(約炮)美女yp全套vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州西湖外圍上門(mén)做愛(ài)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴外圍上門(mén)(本地高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城外圍上門(mén)(本地高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州怎么找98服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島外圍高端美女(美女模特)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京朝陽(yáng)網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城(線下陪玩)美女上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)海滄約美女上門(mén)提供高端外圍女真實(shí)安排vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(yáng)找酒店上門(mén)服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島外圍小姐空降vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州海珠同城附近約同城外圍女上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山同城附近約同城外圍女上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山找外圍空姐(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴外圍上門(mén)(本地高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢(qián)塘(按摩全套服務(wù)上門(mén))按摩vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州空乘外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連外圍小姐空降vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州找上門(mén)(找美女上門(mén)約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴怎么約小姐酒店上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲高級(jí)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江高端外圍私人訂制vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口(按摩SPA上門(mén)服務(wù))按摩vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山同城約附近小姐上門(mén)外圍電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州越秀空乘外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北怎么約小姐酒店上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門(mén)外圍大學(xué)生vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林(小姐過(guò)夜服務(wù))小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸(找外圍)外圍大學(xué)生vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口同城約附近小姐上門(mén)外圍電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海外圍車模服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀約美女上門(mén)提供高端外圍女真實(shí)安排vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙開(kāi)福約炮(約上門(mén)服務(wù))約炮vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷下怎么約小姐酒店上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武高級(jí)資源上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州可以提供上門(mén)服務(wù)的APP軟件vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京外圍上門(mén)服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》寧波外圍上門(mén)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 成都錦江(小姐上門(mén)按摩)小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭外圍女酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢漢陽(yáng)外圍(洋馬)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 徐州哪里有小姐上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷城外圍美女服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心外圍收費(fèi)如何vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島預(yù)約外圍上門(mén)電話號(hào)碼微信號(hào)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南約炮(約車模教練空姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽(yáng)小姐姐包夜vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連西崗怎么找(外圍模特)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州荔灣(大保健)上門(mén)服務(wù)電話vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸哪里有小姐上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都金牛找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》昆明外圍女上門(mén)快餐提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 蘇州虎丘(上門(mén)服務(wù))外圍找服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)南明(外圍女上門(mén))找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢(美女上門(mén)服務(wù))上門(mén)一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中如何獲得外圍信息vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(小姐上門(mén)服務(wù))全套服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州(小姐)小姐過(guò)夜服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)集美接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(yáng)外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干(探花資源)聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)思明同城約附近小姐上門(mén)外圍電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津和平(上門(mén)服務(wù))上門(mén)一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶(線下陪玩)美女上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》天津外圍上門(mén)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 北京朝陽(yáng)外圍商務(wù)模特(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(援交)援交上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢(qián)塘美女約炮vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北(找小姐找服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄附近約服務(wù)外圍女上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水高級(jí)外圍女上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州酒店上門(mén)服務(wù)外圍女兼職vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》天津和平區(qū)外圍酒店上門(mén)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 南京中圈外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州花都怎么找外圍酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(yáng)品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢(qián)塘如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧(美女上門(mén)服務(wù))上門(mén)一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連西崗怎么找外圍模特伴游電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京豐臺(tái)找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州越秀找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽(yáng)外圍(網(wǎng)上外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)南明(酒店上門(mén)服務(wù))聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德外圍(網(wǎng)上外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海本地小姐(上門(mén)服務(wù))本地小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》武漢江岸區(qū)外圍提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 深圳南山外圍女兼職伴游服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)烏當(dāng)找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州虎丘怎么找真實(shí)的上門(mén)服務(wù)(外圍上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山按摩小姐服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州金水(小姐援交)援交小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙全套上門(mén)(全套資源)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州白云約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北(小姐上門(mén)按摩)小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華約炮(約車模教練空姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明品茶喝茶海選vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》東莞外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 北京西城(高端喝茶品茶)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林(全套服務(wù))上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽(yáng)網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 東莞上門(mén)按摩預(yù)約電話vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北品茶喝茶海選vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安空乘外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋可以提供上門(mén)服務(wù)的APP軟件vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津約服務(wù)(約小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州上城找小姐上門(mén)服務(wù)的辦法vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔怎么約小姐酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北同城附近約同城外圍女上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北怎么找酒店上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄(小姐上門(mén))找小姐聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田外圍空姐(小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)南明外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連西崗(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武(小姐上門(mén))找小姐聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州外圍女外圍預(yù)約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》溫州外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 大連高級(jí)資源上門(mén)按摩服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口怎么找98服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安(大活)上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢洪山怎么找小姐上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)花溪品茶喝茶海選vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙開(kāi)福品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇(大活)上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山同城(上門(mén)服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京酒店上門(mén)服務(wù)外圍女兼職vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》上海靜安區(qū)外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 上海黃埔外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江外圍女(高端外圍資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河西怎么找真實(shí)的上門(mén)服務(wù)(外圍上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城外圍小姐空降vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀怎么找外圍酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連(援交)援交上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島嶗山(約炮)美女約炮上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京朝陽(yáng)外圍上門(mén)做愛(ài)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊外圍小姐空降vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華(外圍女上門(mén))找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢武昌高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平(美女上門(mén)服務(wù))上門(mén)一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島嶗山外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|找酒店上門(mén)服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海預(yù)約外圍上門(mén)電話號(hào)碼微信號(hào)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)湖里外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州怎么找外圍酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口找小姐上門(mén)服務(wù)的辦法vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武可以提供上門(mén)服務(wù)的APP軟件vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江(小姐上門(mén)服務(wù))全套服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華約美女上門(mén)提供高端外圍女真實(shí)安排vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞怎么約小姐酒店上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口外圍兼職(高端外圍兼職)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(yáng)品茶喝茶海選vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城(找小姐找服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中(預(yù)約外圍)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島外圍女酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|(小姐過(guò)夜服務(wù))小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京豐臺(tái)外圍女酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢武昌小姐援交(小姐上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢(援交)援交上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢(qián)塘小姐包夜vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北高級(jí)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)烏當(dāng)中圈外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口(小姐上門(mén)服務(wù))全套服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》鄭州金水區(qū)外圍酒店上門(mén)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 長(zhǎng)沙天心聯(lián)系方式外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海(外圍)資源聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》鄭州金水區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 廈門(mén)海滄怎么找(外圍模特)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州相城(美女上門(mén)服務(wù))上門(mén)一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州上城空乘外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖酒店上門(mén)服務(wù)外圍女兼職vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江(大活)上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州金水酒店上門(mén)服務(wù)靠譜電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城小姐外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊(外圍)中高端外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)烏當(dāng)上課工作室(品茶喝茶)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都(約炮)美女約炮上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇約炮(約車模教練空姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢(上門(mén)全套服務(wù))上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華(外圍)中高端外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(yáng)找上門(mén)(找美女上門(mén)約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州越秀同城附近約(同城美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京豐臺(tái)如何獲得外圍信息vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江(大活)上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安(外圍女上門(mén))找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州白云約炮(約上門(mén)服務(wù))外圍女接待電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心(外圍女上門(mén))找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢(qián)塘本地小姐(上門(mén)服務(wù))本地小姐vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯高級(jí)資源上門(mén)按摩服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江酒店上門(mén)服務(wù)按摩資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》佛山南海區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 大連沙河口小妹按摩vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州外圍兼職(高端外圍兼職)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)花溪如何獲得外圍信息vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海(按摩SPA上門(mén)服務(wù))按摩vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都怎么找98服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔如何獲得外圍信息vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 東莞(預(yù)約外圍)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊(小姐上門(mén))找小姐聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶美女上門(mén)特殊服務(wù)(美女上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢漢陽(yáng)美女上門(mén)特殊服務(wù)(美女上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢漢陽(yáng)外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江外圍車模服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯找酒店上門(mén)(同城酒店上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口(外圍女上門(mén))找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州(探花資源)聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣外圍女外圍預(yù)約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京約炮(約上門(mén)服務(wù))約炮vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海斗門(mén)外圍商務(wù)模特(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)烏當(dāng)全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花高級(jí)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)預(yù)約外圍上門(mén)電話號(hào)碼微信號(hào)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州天河小姐姐包夜vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山上課工作室(品茶喝茶)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京豐臺(tái)(約炮)美女約炮上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南約服務(wù)(約小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城小姐包夜vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 徐州在網(wǎng)上如何找上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄(援交小姐)援交vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢約服務(wù)(約小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷下中圈外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明怎么可以找到外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心(外圍)資源聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》天津外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 貴陽(yáng)特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南(援交)援交上門(mén)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山高明高級(jí)外圍上門(mén)資源vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》武漢青山區(qū)外圍上門(mén)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 三亞外圍美女服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》上海外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 南京建鄴(全套服務(wù))上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北(小姐)小姐過(guò)夜服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華怎么約小姐酒店上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)烏當(dāng)外圍商務(wù)模特(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田同城美女約炮上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島嶗山(上門(mén)服務(wù))外圍找服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)集美外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七(高端喝茶品茶)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中(上門(mén)服務(wù))上門(mén)一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》蘇州姑蘇區(qū)外圍女上門(mén)快餐提供外圍女小姐上門(mén)服務(wù)快速安排人到付款

- 杭州濱江外圍上門(mén)(本地高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海外圍空姐(小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南酒店上門(mén)服務(wù)靠譜電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門(mén)外圍大學(xué)生vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢(qián)塘找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門(mén)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮同城約附近小姐上門(mén)外圍電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口約美女上門(mén)提供高端外圍女真實(shí)安排vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城同城附近約(同城美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽(yáng)(全套服務(wù))上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門(mén)找酒店上門(mén)服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀小姐援交(小姐上門(mén))vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南外圍上門(mén)服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都外圍工作室(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州海珠空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

copyright © 2025 powered by 骨軟筋酥網(wǎng) sitemap