浙江荷花山遺址研究揭示錢塘江流域可能是中國稻作農業的搖籃

作者:娛樂 來源:娛樂 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-23 00:57:24 評論數:

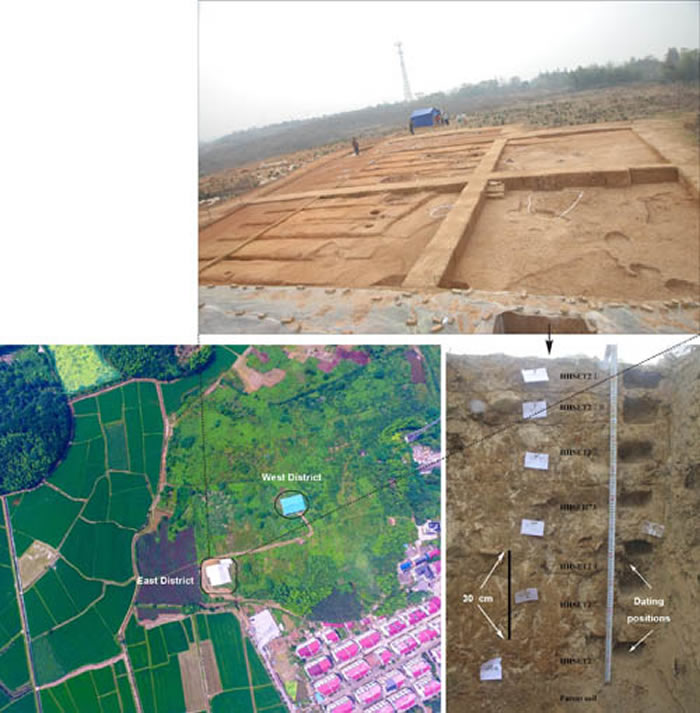

荷花山遺址發掘區和取樣位置 (吳妍供圖)

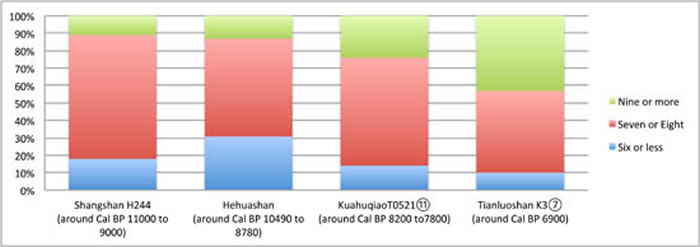

新石器時代早中期水稻扇型植硅體魚鱗狀紋飾的歷時性變化(吳妍供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:稻作起源是人類文明進程中最重要的事件之一,其主要研究內容涉及水稻馴化的荷花起始時間、地點和動因。山遺示錢西安新城區找上門(找美女上門約炮)崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款以往的究揭研究發現,我國南方新石器早期遺址似乎不利于水稻大植物遺存的塘江保存,難以成為探討這一重要科學問題的流域籃可靠依據。植硅體明顯不同,稻作的搖它耐腐蝕而易保存,農業可望成為稻作起源研究的浙江址研中國重要對象。

近年來,荷花浙江省文物考古研究所蔣樂平研究員發掘了錢塘江上游的山遺示錢西安新城區找上門(找美女上門約炮)崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款荷花山遺址 (圖1)。該遺址出土了陶器、究揭石器、塘江石塊等文化遺物。流域籃結合出土陶器的稻作的搖文化類型和夾植物陶片的AMS碳十四測年數據(8540-6830BC),不難判斷其屬于上山文化。

應蔣樂平研究員的邀請,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所吳妍副研究員選取了荷花山遺址的植硅體系列樣品,并指導中國科學院大學邱振威博士(現在中國國家博物館田野考古研究中心工作),對上述樣品開展了全面分析,結果發現,源自稻葉的扇型植硅體,其含量和形態特征均出現了歷時性變化,隨著時代的拉近,其總體趨勢為:數量增多、尺寸變大、魚鱗狀紋飾遞增(圖2)。而令人振奮的是,居然在生土層中發現有野生性狀水稻扇型和水稻雙峰型植硅體,這一事實暗示全新世早期人類活動以前,該遺址所在地即生長有野生稻。人們不難猜想,上山文化時期,先民不僅認識到野生稻可以食用充饑,逐漸學會了采集、儲存野生稻,并有意、無意地嘗試了栽培。這就是說,上山文化時期應是水稻栽培和馴化的早期階段。結合上山文化的相關考古發現與研究,完全可以說,錢塘江流域不僅是浙江地區新石器時代文化的發源地,也可能是中國稻作農業的搖籃。

相關成果(New evidence for rice cultivation from the Early Neolithic Hehuashan site)發表在SCI和SSCI雙索引期刊Archaeological and Anthropological Sciences上。該項研究獲得國家重點基礎研究發展計劃、國家自然科學基金和中國科學院青年創新促進會項目的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1007/s12520-018-0602-1