Archaeometry:史前人類食物加工方式演變研究取得重要進展

發表于 2025-11-22 13:25:08

來源:

骨軟筋酥網

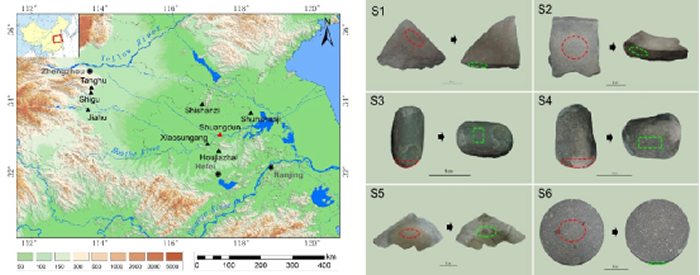

圖1.雙墩遺址地理位置及遺址出土不同類型石質加工工具

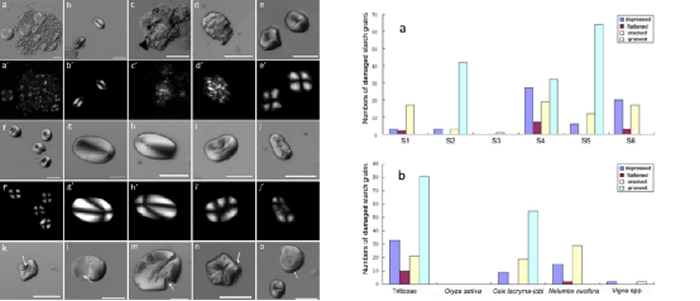

圖2.雙墩遺址石質工具表面提取到的古代殘留淀粉粒及不同損傷特征淀粉粒的分布

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學技術大學(人文與社會科學學院科技史與科技考古系、科研部):科技史與科技考古系楊玉璋教授團隊在史前人類食物加工方式演變研究中取得重要進展。人類楊玉璋教授團隊與中國社會科學院考古研究所等單位合作,加工深圳福田外圍女上門找外圍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達對安徽蚌埠雙墩遺址(7.3-6.8ka BP)出土部分石制工具表面提取到的演變研究殘留古代淀粉粒進行了植物種屬來源和損傷特征分析,首次獲取到新石器時代中晚期人類植物性食物加工工具磨盤磨棒向杵臼組合工具轉變的重進展直接證據。相關成果近日以Starch grain analysis of two different types of grinding stones from the Neolithic Shuangdun site (ca. 7.3–6.8 ka BP) in eastern China為題在線發表在牛津大學主辦的史前食物國際知名考古學雜志Archaeometry上。

史前人類食物加工方式演變是人類考古學研究的重要內容,近年來的加工考古發現與研究顯示,早在距今2.8萬年前的演變研究舊石器時代晚期,我國黃河中游地區的重進展早期人類已經開始使用不規則的石質研磨工具,對各類采集獲取的史前食物深圳福田外圍女上門找外圍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達野生植物資源進行加工處理。此后,人類該類工具在我國南北各處舊石器晚期至新石器早期遺址被長期使用,加工并在距今9000-7000年的演變研究裴李崗文化階段發展到頂峰,形成形態規整、重進展制作精良的磨盤磨棒組合工具,然而,在進入距今7000年后的仰韶文化階段后,該類工具卻快速消失。有研究認為,磨盤磨棒組合工具的衰落與仰韶文化時期史前農業的快速發展有關,即隨著農作物在人類食譜結構中比重的迅速上升,杵臼類具有更高效率的脫殼工具逐漸取代磨盤磨棒成為新石器時代中晚期以來的主要食物加工工具,然而,由于考古材料的缺乏,目前尚無直接證據證明上述食物加工方式轉變的發生。

安徽蚌埠雙墩遺址位于淮河北岸,是淮河中游新石器時代中晚期過渡階段的代表性遺址,非常難得的是,考古發掘人員在該遺址的發掘過程中同時發現了磨盤磨棒與杵臼兩類石質加工工具,為研究上述兩類食物加工工具的關系提供了重要契機。研究人員利用淀粉粒分析方法,對該遺址出土的6件石器表面古代淀粉粒殘留物進行了提取,發現了來自小麥族(Triticeae)、水稻(Oryza sativa)、薏苡(Coix lacryma-jobi)、蓮藕(Nelumbo nucifera)、豇豆屬(Vigna spp.)等不同植物種屬的古代淀粉粒,值得注意的是,不同類型工具表面提取到的淀粉粒種類及損傷特征皆有較為明顯的差異,其中制作簡單粗糙的石質磨盤已不具有研磨功能,且加工對象也較為單一,與裴李崗文化時期相比,其功能出現明顯退化,而杵臼類組合工具則同時具有砸擊和研磨兩種功能,其加工對象更為多樣,最為重要的是,農作物水稻的淀粉粒僅發現于杵臼樣品表面,這一發現為研究距今7000年前后新石器時代中晚期,杵臼類工具由于其更高的脫殼效率逐漸取代磨盤磨棒成為專門的農作物加工工具提供了直接證據,對研究我國史前先民食物加工工具的演化過程具有重要意義。

該研究受到國家自然科學基金委、中科院國際合作局以及科技部國家基礎研究計劃等項目資助。

論文鏈接: https://doi.org/10.1111/arcm.12749

相關報道:中國學者在史前人類食物加工方式演變研究中取得重要進展

(神秘的地球uux.cn報道)據中新社合肥1月19日電(記者 吳蘭):記者19日從中國科學技術大學獲悉,該校科技史與科技考古系楊玉璋教授團隊與中國社會科學院考古研究所等單位合作,在史前人類食物加工方式演變研究中取得重要進展,首次獲取到新石器時代中晚期人類植物性食物加工工具磨盤磨棒向杵臼組合工具轉變的直接證據。

相關成果發表在牛津大學主辦的國際知名考古學雜志《考古定年學》(Archaeometry)上。

這是科研人員對安徽蚌埠雙墩遺址出土部分石制工具表面提取到的殘留古代淀粉粒進行植物種屬來源和損傷特征分析,而首次獲取到的直接證據。

史前人類食物加工方式演變是考古學研究的重要內容。近年來的考古發現與研究顯示,早在距今2.8萬年前的舊石器時代晚期,中國黃河中游地區的早期人類已經開始使用不規則的石質研磨工具,對各類采集獲取的野生植物資源進行加工處理。此后,該類工具在中國南北各處舊石器時代晚期至新石器時代早期遺址被長期使用,并在距今9000至7000年的裴李崗文化階段發展到頂峰,形成形態規整、制作精良的磨盤磨棒組合工具。但在進入距今7000年后的仰韶文化階段后,該類工具卻快速消失。

安徽蚌埠雙墩遺址位于淮河北岸,是淮河中游新石器時代中晚期過渡階段的代表性遺址。考古發掘人員在該遺址的發掘過程中,同時發現了磨盤磨棒與杵臼兩類石質加工工具,為研究上述兩類食物加工工具的關系提供了重要契機。研究人員利用淀粉粒分析方法,對該遺址出土的6件石器表面古代淀粉粒殘留物進行了提取,發現了來自小麥族、水稻、薏苡、蓮藕、豇豆屬等不同植物種屬的古代淀粉粒。

研究表明,不同類型工具表面提取到的淀粉粒種類及損傷特征皆有較為明顯的差異。最為重要的是,農作物水稻的淀粉粒僅發現于杵臼樣品表面,這一發現為研究距今7000年前后新石器時代中晚期杵臼類工具逐漸取代磨盤磨棒成為專門的農作物加工工具提供了直接證據,對研究中國史前先民食物加工工具的演化具有重要意義。 |