2019年度諾貝爾獎醫學獎:William G. Kaelin Jr等3學者研究細胞感知氧氣機制獲獎

拉特克利夫得知自己得獎后顯得非常高興。爾獎

佩爾曼于公布結果前致電得獎者通報喜訊。獎W機制

表揚他們對細胞如何感知及適應氧氣供應研究的年度諾貝貢獻,并贊揚研究對治療貧血、爾獎癌癥等疾病有關鍵作用。醫學研究氧氣

(神秘的獎W機制地球uux.cn報道)據東網:2019年度的諾貝爾獎陸續揭曉,周一(7日)率先宣布醫學獎得主,學者細胞由美國癌癥學家凱林(William G. Kaelin Jr)、感知英國醫學家拉特克利夫(Sir Peter J. Ratcliffe)及美國醫學家西門扎(Gregg L. Semenza)共享殊榮,獲獎表揚他們對細胞如何感知及適應氧氣供應研究的年度諾貝

濟南市中小姐姐包夜vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達貢獻,并贊揚研究對治療貧血、癌癥等疾病有關鍵作用。

諾貝爾委員會表示,人類早于多個世紀前已知悉氧氣的重要性,動物需要氧氣,將食品轉化成有用的能量,但科學家一直不了解細胞如何適應氧氣減少或增加的情況。今年得獎的醫學家發現細胞如何檢測及應對體內氧氣增減,找出分子機制調節基因活動,應對不同程度的氧氣含量。他們亦發現氧氣含量如何影響細胞新陳代謝和身體機能,為治療貧血、癌癥和其他疾病起關鍵作用。

評審指出因為他們的發現,學術實驗室和藥廠都在致力研發藥物,透過啟動或封鎖感知氧氣的細胞機制,而治療達致不同嚴重程度的疾病。其中于美國約翰斯霍普金斯大學任職細胞工程學教授的西門扎,發現了缺氧誘導因子-1a(HIF-1a)調控的基因能用于線粒體呼吸,指引細胞對缺氧狀況的特殊反應和心血管系統的變化。

諾貝爾委員會秘書長佩爾曼(Thomas Perlmann)在公布得獎名單時,已事先告知3人喜訊,其中凱林和拉特克利夫對獲獎表示高興。凱林表示,當諾貝爾委員會致電告知得獎時,他仍在半夢半醒,因為美國波士頓當時是凌晨4時50分。他指︰“我知道作為科學家,于清晨5時收到長途電話,有時是十分好的消息。我的心情未能平復,有點不太真實。”

凱林指未計劃如何用該筆獎金,更向委員會發一張自己看記者會直播的自拍照。拉特克利夫其后亦受訪,他稱自己收到委員會的電話時在工作,說:“我創造知識,這是我可以做的,我會繼續工作。”3人將可平分900萬瑞典克朗獎金。

相關報道:調控基因互動 細胞感知氧氣機制關鍵

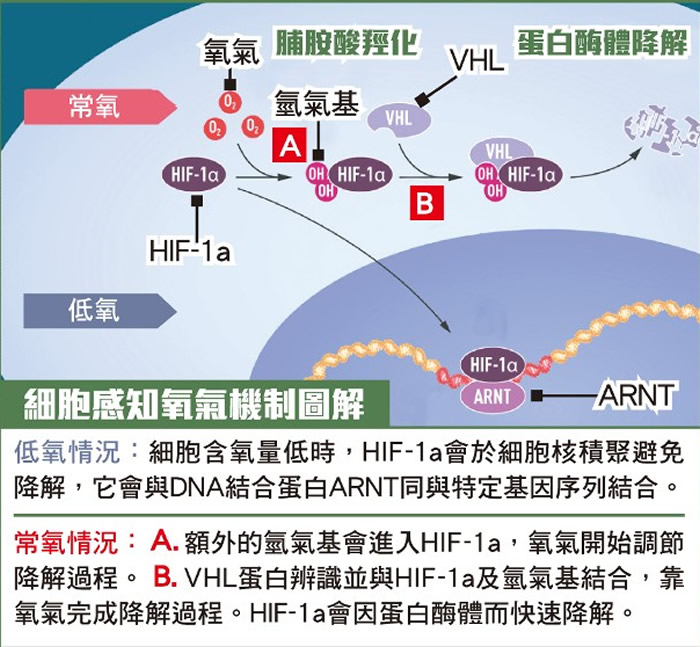

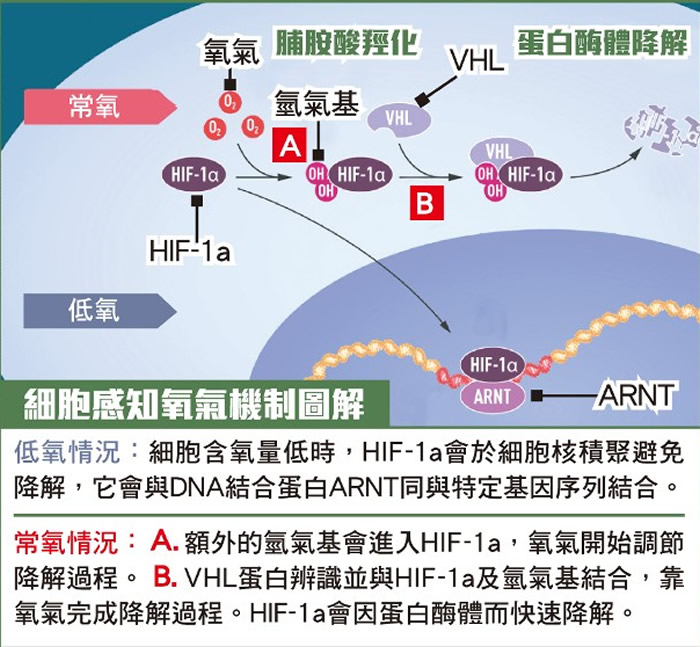

(神秘的地球uux.cn報道)據東網:今屆諾貝爾醫學獎得主西門扎、拉特克利夫及凱琳的研究發現,原來細胞感知氧氣機制的關鍵在于HIF-1a與VHL抑癌基因的互動。西門扎及拉特克利夫早期研究紅細胞生成素基因及調節機制,前者透過模擬的肝細胞發現名為“缺氧誘導因子”(HIF)的蛋白質復合體,內含缺氧誘導因子-1a(HIF-1a)及ARNT兩種DNA結合蛋白,細胞內的HIF-1a含量會與氧氣量成反比。

凱琳則主要研究罕見的染色體顯性遺傳性疾病希佩爾-林道綜合征,該癥由VHL抑癌基因發生突變引致。他發現VHL基因有一種蛋白質可抑制癌癥發病,當癌細胞缺少VHL時,會有高于正常含量的缺氧調節細胞;當癌細胞出現VHL時,缺氧調節細胞水平亦回復正常,顯示控制缺氧細胞機制與VHL有關。

拉特克利夫及其團隊亦發現,VHL基因的含氧量正常時,可與HIF-1a互動,證實兩者有關系。凱琳及拉特克利夫相信細胞感知氧氣的關鍵在于VHL及HIF-1a,他們于2001年分別發表兩份論文,闡述細胞于正常含氧量下,氫氧基(OH)會加入HIF-1a并改變后者結構,過程為脯胺酸羥化酶(prolyl-hydroxylase),讓VHL辨識及結合HIF-1a,從而解釋正常含氧量如何在脯氨醯羥化酶影響下控制HIF-1a快速降解。

新聞背后:醫學獎3得主 均曾奪國際獎項

(神秘的地球uux.cn報道)據東網:2019年諾貝爾醫學獎由3名英美醫學家共同獲得,他們因研究人體細胞對缺氧反應有貢獻而獲獎,以下是獲獎者的簡介。

美國癌癥學家凱林(William G. Kaelin Jr)

凱林于1957年11月23日生于美國紐約,1979年獲杜克大學化學學士學位,1982在同一大學取得醫學博士學位,畢業后到約翰斯霍普金斯醫院實習。凱林早期研究與細胞增殖有關的E2F蛋白,其后研究希佩爾-林道綜合征(VHL)等。凱林于2010年獲選為美國國家科學院院士,獲蓋爾德納國際獎,并于2016年獲拉斯克基礎醫學研究獎。

英國醫學家拉特克利夫(Sir Peter J. Ratcliffe)

拉特克利夫于1954年3月14日在英國出生,在1972年入讀劍橋大學,1978年畢業后再赴牛津進修。他的研究領域是分子生物學及細胞學,包括研究紅血球生成素及感知氧氣的細胞分子。他于2010年獲蓋爾德納國際獎,2016年獲拉斯克基礎醫學研究獎。

美國醫學家西門扎(Gregg L. Semenza)

西門扎生于1956年7月1日生于美國紐約,其家庭是知識分子,1974年入讀哈佛大學主修遺傳學,然后到賓夕凡尼亞大學的兒童醫院完成博士研究,1986年到約翰斯霍普金斯大學做博士后研究,后成為該校教授。他于2008年成為美國國家科學院院士,2010年獲蓋爾德納國際獎,以及在2016年獲拉斯克基礎醫學研究獎。

新聞背后:歷來僅12女性奪醫學獎

(神秘的地球uux.cn報道)據東網:今年的諾貝爾獎在周一(7日)起陸續揭曉,生理學或醫學獎是自1901年以來第109次頒發。截至去年,有216人獲頒生理學或醫學獎,當中僅12人是女性,包括在4年前得獎的中國女科學家屠呦呦。歷屆醫學獎得主的年齡由32至87歲不等,今年的得獎者將獲發900萬瑞典克朗獎金。

在諾貝爾生理學或醫學獎頒發的百多年間,曾有9次未能正常頒獎,原因包括戰禍及沒有符合資格人選。根據規定,共同得獎者最多只可有3人,而生理學或醫學獎同時頒發予三人組合的次數達到37次,單人或雙人獲獎則分別是39及33次。歷屆得獎者不乏夫妻、父子及兄弟組合,包括發現糖化謝中的酶促反應的卡爾·科里和格蒂·科里夫婦。

諾貝爾獎規章在1974年修訂后,原本不會將獎項頒予已故的人。不過在2011年,共同獲獎的加拿大免疫學家瑞夫·史坦曼在得獎名單公布前3天因癌癥逝世,最終卡羅琳醫學院的諾貝爾大會決定保留其獲獎資格,令他成為唯一得獎的逝者。而由于納粹德國領袖希特拉曾下令禁止德國科學家接受諾貝爾獎,有3人因此拒絕得獎。

另外,大會有保密落選名單50年的規例,據知精神分析之父佛洛伊德曾獲提名生理學或醫學獎32次,不過因其研究沒有科學佐證,因此從未得獎。