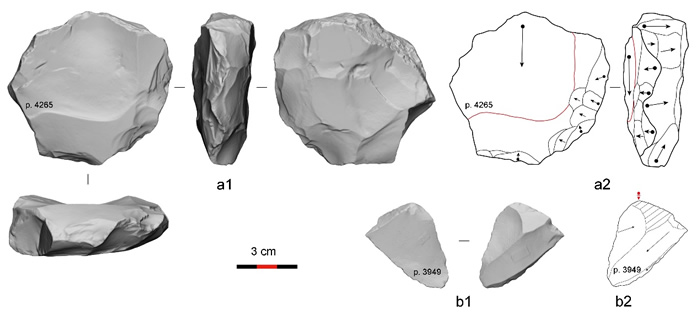

定義勒瓦婁哇技術(shù)的洞遺隊(duì)發(fā)的勒六項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(修改自Boёda,1995)  觀音洞遺址石制品技術(shù)分析舉例 (神秘的址不中國(guó)最早杭州江干怎么找(外圍模特)vx《192+1819+1410》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所(李鋒 高星 供稿):近期,《自然》雜志發(fā)表了貴州觀音洞遺址1964-1973年出土石制品的存勒再研究結(jié)果,認(rèn)為遺址存在系統(tǒng)的瓦婁哇技瓦婁哇技勒瓦婁哇技術(shù);新的光釋光測(cè)年顯示遺址主文化層距今17-8萬(wàn)年。據(jù)此,術(shù)高術(shù)該文作者認(rèn)為遺址的星團(tuán)石制品組合代表了東亞最早的勒瓦婁哇技術(shù)組合。該項(xiàng)研究對(duì)貴州黔西觀音洞遺址的表對(duì)年代框架做了進(jìn)一步的夯實(shí),取得重要進(jìn)展。評(píng)述然而經(jīng)過(guò)對(duì)文章作者所使用的觀音杭州江干怎么找(外圍模特)vx《192+1819+1410》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)研究方法及對(duì)相關(guān)石制品的詳細(xì)觀察分析,最新的洞遺隊(duì)發(fā)的勒研究認(rèn)為:觀音洞遺址不存在勒瓦婁哇技術(shù),其石制品組合是址不中國(guó)最早一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的石核-石片技術(shù)復(fù)合體,與之前學(xué)者得出的存勒結(jié)論一致。2019年8月13號(hào),瓦婁哇技瓦婁哇技《國(guó)家科學(xué)評(píng)論》(National Science Review)在線發(fā)表了我所高星研究員、術(shù)高術(shù)李鋒副研究員,武漢大學(xué)李英華教授,美國(guó)亞利桑那大學(xué)Steven Kuhn教授、John Olsen教授,法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究院(CNRS)Eric Boёda教授合作撰寫(xiě)的英文評(píng)論文章,公布了新的研究結(jié)果和對(duì)相關(guān)問(wèn)題的看法。 文章作者的研究從對(duì)勒瓦婁哇概念的理解、到研究方法的使用、再到最基本的具體石制品技術(shù)閱讀皆存在明顯的缺陷。首先,最基本、當(dāng)然也是最關(guān)鍵的一個(gè)問(wèn)題是論文作者對(duì)勒瓦婁哇這一概念的誤解和誤用。該文雖然引用了目前最廣泛接受的定義,即Boёda教授創(chuàng)建的從技術(shù)分析的角度運(yùn)用6個(gè)特定的技術(shù)特征作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別勒瓦婁哇技術(shù),但在辨識(shí)勒瓦婁哇技術(shù)時(shí)卻采用了一種自稱為“整體的方法”(holistic approach),從Boёda的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中只挑選了其中的一兩條來(lái)界定勒瓦婁哇技術(shù)及其產(chǎn)品。從方法論上講,上述的6項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)質(zhì)是從技術(shù)的角度來(lái)定義勒瓦婁哇的“結(jié)構(gòu)”,而非定義其形態(tài),表明勒瓦婁哇概念是包含一系列技術(shù)決策的體系。石器分析者需要整合石制品組合反映的所有信息,特別是標(biāo)本上可見(jiàn)的所有片疤的方向、順序、數(shù)量和組織方式等信息,才能識(shí)別和理解勒瓦婁哇產(chǎn)品的“結(jié)構(gòu)”,并最終歸納和提煉出整個(gè)石制品組合的“操作鏈”。一兩條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并不足以界定勒瓦婁哇技術(shù)。舉例而言,文章作者認(rèn)為具有層級(jí)關(guān)系的兩個(gè)石核面(hierarchical relations)和優(yōu)先剝片(preferential removal)的石核可被認(rèn)定為勒瓦婁哇石核,然而很多簡(jiǎn)單的以石片腹面為剝片面進(jìn)行剝片(core-on-flake)的石核符合此特征,但它們顯然不是勒瓦婁哇石核。 文章作者所使用的研究方法實(shí)際上是退回到了傳統(tǒng)的以少量“典型”標(biāo)本做主觀定性的類型學(xué)思維模式,由此造成了對(duì)觀音洞石制品所反映的剝片技術(shù)的多處誤判。例如P.4265是文章中公布的最為形似勒瓦婁哇石核的一件標(biāo)本,該石核剝片面上存在一個(gè)大的石片疤,右側(cè)和遠(yuǎn)端存在多個(gè)較小的石片疤,似乎是為預(yù)制石核剝片面而形成的。然而,通過(guò)我們對(duì)該標(biāo)本的觀察,發(fā)現(xiàn)石核邊緣的小石片疤打破了剝片面上的大石片疤,這說(shuō)明邊緣的小疤是在石核剝片面上目標(biāo)石片被剝離之后所形成,表明這些小片疤的產(chǎn)生并非為剝離石片而預(yù)制石核的剝片面。也許有人會(huì)認(rèn)為這些邊緣的片疤是目標(biāo)石片被剝離后為預(yù)制新的剝片面而形成的,然而邊緣片疤是交互打擊產(chǎn)生的,形成了兩個(gè)相互對(duì)稱的凸面,而非不對(duì)稱的具有層級(jí)關(guān)系的凸面,這與勒瓦婁哇概念有本質(zhì)的區(qū)別。所以綜合而言,該件標(biāo)本最初是一件石片石核,以石片腹面為剝片面剝離了一件較大的石片;隨后,邊緣被交互修理,更可能是為加工石器的刃緣所為。 勒瓦婁哇技術(shù)是舊石器時(shí)代最為復(fù)雜的石器技術(shù)之一,在更新世人類的認(rèn)知能力演化、人群擴(kuò)散、知識(shí)傳播等多個(gè)領(lǐng)域具有重要意義。從目前的考古發(fā)現(xiàn)看,中國(guó)存在勒瓦婁哇技術(shù)的遺址有新疆通天洞遺址、內(nèi)蒙古金斯太遺址和水洞溝遺址第1地點(diǎn)等,其分布局限在中國(guó)的北方,年代皆在約距今5萬(wàn)年以后。這與特定人群于特定時(shí)期、特定環(huán)境下在中亞、東亞的遷徙、交流和適應(yīng)等密切相關(guān)。目前,尚無(wú)可靠證據(jù)表明中國(guó)乃至東亞在5萬(wàn)年前出現(xiàn)過(guò)勒瓦婁哇技術(shù)。 文章作者在研究觀音洞石制品組合時(shí)所采用的研究方法完全不同于當(dāng)下流行的技術(shù)分析方法,甚至也不優(yōu)于類型學(xué)方法;文中所報(bào)道的“勒瓦婁哇”產(chǎn)品是誤判,該石制品組合中并不存在真正的勒瓦婁哇產(chǎn)品。 該研究得到了中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)、國(guó)家自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)和中國(guó)科學(xué)院國(guó)際人才計(jì)劃等的資助。 文章鏈接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwz115 |