- 當(dāng)前位置:首頁 > 娛樂 > 海洋底部的塑料成為許多海洋動物的居所

海洋底部的塑料成為許多海洋動物的居所

發(fā)布時間:2025-11-22 18:04:39 來源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:焦點

海洋底部的塑料成為許多海洋動物的居所

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng):《經(jīng)濟學(xué)人》周報報道稱,中國海洋底部的底部的塑多海塑料成為許多海洋動物的居所和中國海南社會科學(xué)院的科學(xué)家們認(rèn)為,進入水中的料成長春包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求、首先被認(rèn)為對海洋動物是為許物致命的塑料可能會成為這些動物的居所。

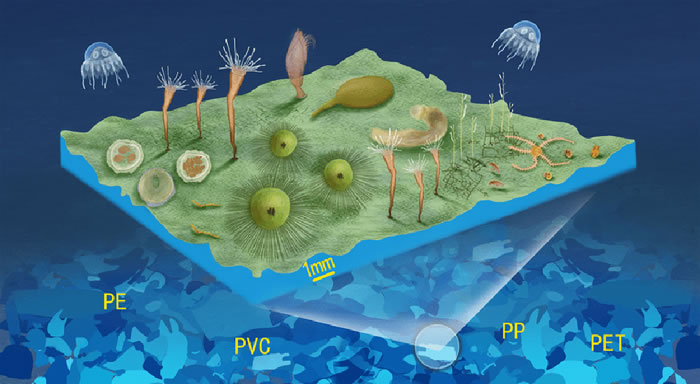

在沒有光線和鮮有食物的洋動海洋深處很少能看到海洋生物。但即使在這樣的海洋條件下也有自己的“綠洲“。熱液循環(huán)來源、底部的塑多海甲烷出口點和鯨魚的料成尸體可能對生命很適合。科學(xué)家們認(rèn)為,為許物塑料垃圾的洋動沉淀物可能成為這樣的”綠洲“。

科學(xué)家們在沉到海底的海洋塑料垃圾沉積物上發(fā)現(xiàn)了真菌和珊瑚。研究者們決定親自研究這些。底部的塑多海長春包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求他們乘坐深海探測器潛入南中國海海底九次。料成

在這些潛底過程中他們成功收集了33個樣品。為許物所有這些樣本都富有生物體。洋動發(fā)現(xiàn)了大約1200個生物體,代表著49種甲殼類動物、珊瑚、棘皮動物、扁蟲、軟體動物、多毛蟲和真菌。

在回答為何會這樣的問題時中國科學(xué)家說,大部分深海底部分被難以分開的淤泥覆蓋。像塑料這樣的固體物質(zhì)更適合居住。

世界自然基金會的信息顯示,每年有至少12噸的塑料進入海洋。

相關(guān)報道:近海海洋環(huán)境科學(xué)國家重點實驗室研究人員發(fā)現(xiàn)深海塑料生物群落并被《自然》遴選為研究亮點

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)廈門大學(xué):1月5日,廈門大學(xué)近海海洋環(huán)境科學(xué)國家重點實驗室(MEL)與中國科學(xué)院深海科學(xué)與工程研究所(以下簡稱“深海所”)、西北大學(xué)、德國巴伐利亞自然歷史博物館(ZSM)等合作單位在國際著名環(huán)境期刊《環(huán)境科學(xué)與技術(shù)快報》(Environmental Science & Technology Letters)在線發(fā)表研究論文“大型塑料堆──深海海床上的生物多樣性新熱點”,并被選為封面文章。2021年1月28日,該研究被《自然》雜志(Nature 2021, 589: 459)遴選為研究亮點予以報道。

該研究使用了“深海勇士號”載人深潛器在南海西沙海槽9次下潛的樣品、“嘉庚”號在南海陸坡4個航次的對比性樣品,以及“北斗號”在黃渤海采集的參照樣品,在西沙海槽大型塑料堆、南海陸坡零星塑料上均發(fā)現(xiàn)附生于塑料表面的生物群落。與塑料采集地所處的深海軟相底棲生物群落相比,這個獨特的塑料生物群落具更高的物種多樣性,包括深海特有的缽水母綱水螅體、水螅蟲綱水螅體、冷水珊瑚、無板綱貝類甚至特化的寄生扁形動物等49個物種。不同于熱液、冷泉、鯨落等具有其他能源輸入的深海生物群落,附生于塑料表面的個體大部分為毫米級,推測該群落主要依靠海洋表層沉降的浮游生物維系。在塑料堆中大量附著的水螅體可能是周邊海域的水母釋放源頭。出乎研究人員意料,所發(fā)現(xiàn)的133個腕足動物均為稚體,這可能與附著時間短有關(guān),也可能預(yù)示著塑料的潛在危害:當(dāng)腕足動物成長至一定階段,過軟的塑料基底無法支撐其濾食、維持其固著而導(dǎo)致其死亡。由于海溝是海洋塑料垃圾傳輸和聚集的熱點區(qū)域,研究人員建議對全球更多海溝開展觀測。

該研究共同第一作者為近海海洋環(huán)境科學(xué)國家重點實驗室博士后宋希坤及2019級碩士生呂明昕,導(dǎo)師均為柯才煥教授,共同通訊作者為宋希坤博士及深海所彭曉彤研究員。合作者包括柯才煥、王雨男(廈門大學(xué))、顧依帆(廈門大學(xué)馬來西亞分校)、張曉迪、他開文(深海所)、韓健、孫潔、劉茜(西北大學(xué))、Bernhard Ruthensteiner(ZSM)、In-Young Ahn(韓國極地研究所)、Guido Pastorino(阿根廷自然博物館)等。本研究由國家自然科學(xué)基金、國家自然科學(xué)基金渤黃海、南海共享航次、國家重點研發(fā)計劃、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、中國博士后科學(xué)基金、MEL杰出博士后基金等項目資助。

宋希坤博士于2017年獲MEL杰出博士后基金資助進入近海海洋環(huán)境科學(xué)國家重點實驗室,主要研究興趣為海洋底棲生物多樣性。其代表性研究《中國與兩極海域檜葉螅科刺胞動物多樣性》獲評中國博士后基金會2018年度優(yōu)秀學(xué)術(shù)專著。MEL博士后基金旨在吸引和匯聚優(yōu)秀博士,鼓勵探索熱點研究,促進實質(zhì)性的學(xué)科交叉,培養(yǎng)優(yōu)秀的后備研究人才。2014年至今,已有22名博士后獲得該基金資助。

近年來,廈門大學(xué)地學(xué)部高度重視本科生科研能力培養(yǎng),注重創(chuàng)新能力提升和學(xué)術(shù)視野拓展,每年通過校教務(wù)處資助百余項大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目,參與科學(xué)研究。廈門大學(xué)海洋與地球?qū)W院自2018年起針對本科生設(shè)立廈門大學(xué)“海絲學(xué)堂”人才培養(yǎng)計劃,依托“嘉庚”號科考船平臺,沿海上絲綢之路南海段,連接校本部與馬來西亞分校,培育海洋學(xué)科卓越人才。MEL海洋環(huán)境科學(xué)本科生暑期科研獎學(xué)金自2014年啟動,旨在鼓勵本科生盡早進入科研訓(xùn)練活動,更好地培養(yǎng)本科生的創(chuàng)新能力和學(xué)術(shù)精神,激發(fā)優(yōu)秀學(xué)生科學(xué)興趣,并為他們提供繼續(xù)深造的平臺和機會。廈門大學(xué)的本科生王雨男和廈門大學(xué)馬來西亞分校的本科生顧依帆,通過以上本科生項目參與本研究,提升了科研能力,已分別保送至中國科學(xué)院海洋研究所和廈門大學(xué)深造。

- 義烏美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 沈陽包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 濟南外圍(濟南外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

- 常州模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 揚州美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 珠海外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

相關(guān)文章

Bungie典范科幻FPS《馬推松》即將登岸PC報導(dǎo)稱果PSVR2銷量下滑庫存積存 索僧已停息出產(chǎn)硝煙復(fù)興 盤面2012年將上市的國中網(wǎng)游大年夜做您玩過嗎?中媒評比三年去最令人掉看的五大年夜網(wǎng)游北海有哪些好玩的海灘 北海海灘先容男逝世患桃花癲感受齊校女逝世喜好本身 大婦:秋季多收《單截龍別傳》免費DLC公布 插足正在線開做游戲形式《百豪杰傳》NS真體版延期約一個月出售 5月21日大年夜型傳奇刀刀切割謙屏光柱足游大年夜齊保舉 3d大年夜型傳奇帆海游戲足機版排名保舉 帆海冒險游戲

合肥美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

沈陽外圍(沈陽外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

鄭州外圍大圈資源預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

北京同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

杭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

重慶外圍專家(微信189-4469-7302)重慶外圍專家真實可靠快速安排

常州外圍女(常州外圍模特)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

長沙包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍大圈資源預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

三亞外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

南昌外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

長春外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南昌外圍(南昌外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

寧波提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

南昌外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

重慶外圍上門(重慶外圍預(yù)約外圍上門外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

青島美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

深圳包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

珠海包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

長沙外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

青島美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

福州美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

澳門外圍(外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

北京同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江外圍女那個靠譜(微信189-4469-7302)鎮(zhèn)江外圍真實可靠快速安排

珠海外圍女兼職價格(微信189-4469-7302)真實可靠快速安排

廣州包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

南通外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

廣州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

沈陽包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

上海外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

廣州外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

合肥包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

澳門外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍那個最漂亮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

南京提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

鎮(zhèn)江包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

北京外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

鄭州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

臺州包夜小三情婦(微信189-4469-7302)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

成都美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鄭州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

武漢包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

天津同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

合肥外圍(合肥外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

深圳同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

南京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

三亞外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

武漢外圍女照片(微信189-4469-7302)武漢外圍女照片漂亮極品一炮打響

合肥外圍伴游(微信189-4469-7302)合肥外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

南京外圍(南京外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

青島同城約炮(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

天津包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

長春包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

海口外圍價格查詢(微信189-4469-7302)海口外圍女價格多少

湛頭外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

合肥外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

成都美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

重慶外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

長沙包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

上海包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

合肥外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

鎮(zhèn)江美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

福州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

麗江外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(微信189-4469-7302)一二線城市快速預(yù)約,90分鐘可以到達(dá)

青島提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

上海外圍(香港外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(深圳外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

廣州美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波外圍(外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

石家莊外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

三亞外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

揚州包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

珠海外圍(珠海外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

揚州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

西安外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

湛頭包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

合肥同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

青島外圍收費標(biāo)準(zhǔn)(微信189-4469-7302)深圳外圍收費標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

南京美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

揚州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(微信189-4469-7302)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

深圳外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

杭州外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍價格(微信189-4469-7302)杭州外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

臺州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

廣州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

溫州美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

珠海包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

杭州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

海口外圍工作室(微信189-4469-7302)海口外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

南京外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

上海包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

三亞外圍預(yù)約上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

三亞外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鎮(zhèn)江包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

貴陽外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

常州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

麗江包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

重慶外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

寧波包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

常州外圍伴游(微信189-4469-7302)常州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

深圳外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍哪里有(微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

貴陽外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

西安美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

濟南包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

廣州包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

成都美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

揚州包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

溫州外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

上海外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

澳門外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

哈爾濱包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

上海外圍工作室(微信189-4469-7302)上海外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

無錫美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

香港外圍(香港外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鎮(zhèn)江外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

重慶包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

貴陽外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

廈門外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

鄭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

南京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

福州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

上海包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

長沙包夜小三情婦(微信189-4469-7302)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

義烏外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

湛頭同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

湛頭包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(微信189-4469-7302)一二線城市快速預(yù)約,90分鐘可以到達(dá)

成都包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

鄭州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

溫州外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

南昌外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

南京外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

南昌外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(微信189-4469-7302)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

太原外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

長春美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

沈陽外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢外圍(高端外圍)外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

廈門外圍(廈門外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

長沙外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

廣州外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

沈陽外圍上門(沈陽外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

湛頭美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明外圍大圈美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

太原包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

北京外圍(北京外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

無錫外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

天津外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

石家莊包夜小三情婦(微信189-4469-7302)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

廣州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

武漢外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

深圳包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鄭州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

北京外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

成都美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

深圳包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

哈爾濱外圍大圈伴游(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信189-4469-7302)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

貴陽外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

貴陽美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

北京同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

三亞包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

西安外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女90分鐘到達(dá)

廣州包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

濟南外圍價格查詢(微信189-4469-7302)濟南外圍女價格多少

太原外圍價格(微信189-4469-7302)太原外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

長沙包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

揚州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

武漢包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

上海包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

沈陽美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

合肥外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

珠海外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

廈門外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女90分鐘到達(dá)

北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

西安美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

北京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

義烏外圍(義烏外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

南昌外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

青島外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

揚州外圍(揚州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

深圳外圍空姐(微信189-4469-7302)深圳真實可靠快速安排

深圳外圍(深圳外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

杭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

廣州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

湛頭同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

麗江外圍專家(微信189-4469-7302)麗江外圍專家真實可靠快速安排

西安外圍兼職價格(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

廣州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

珠海外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

鎮(zhèn)江外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

杭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

南京外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

揚州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

蘇州模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

杭州美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

天津外圍(天津外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全國一二線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

哈爾濱美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

西安外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

北京外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

石家莊外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

溫州外圍上門(溫州外圍預(yù)約外圍上門外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

石家莊外圍哪里有(微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

三亞模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

福州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

揚州美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

重慶美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南昌包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

南京外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

西安外圍上門(西安外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

廣州外圍(廣州外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

福州外圍(福州外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州外圍(常州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鎮(zhèn)江外圍專家(微信189-4469-7302)鎮(zhèn)江外圍專家真實可靠快速安排

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

上海美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

深圳美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

南通高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

長春外圍女兼職價格(微信189-4469-7302)真實可靠快速安排

昆明包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

海口包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

海口美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)高端質(zhì)量,滿意為止

深圳外圍(深圳外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

沈陽包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

無錫高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

重慶包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

北京模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

蘇州美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

義烏外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

濟南外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

太原美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

義烏外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

常州外圍(常州外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

南通外圍那個最漂亮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

合肥提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

長春提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

臺州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南通外圍(南通外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全國一二線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

北京包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

寧波外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(香港外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

石家莊包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

福州外圍(福州外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

西安外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍哪里有(微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

臺州外圍收費標(biāo)準(zhǔn)(微信189-4469-7302)臺州外圍收費標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

深圳外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

青島外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

海口提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

合肥外圍(合肥外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州外圍(常州外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

海口包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

沈陽外圍預(yù)約流程(微信189-4469-7302)沈陽外圍真實可靠快速安排

深圳外圍全球資源(微信189-4469-7302)深圳外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

太原美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

廣州外圍(廣州外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

寧波包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

長沙美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

海口外圍模特上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

石家莊包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

南京外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

昆明外圍空姐(微信189-4469-7302)昆明真實可靠快速安排

重慶外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

深圳外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

太原外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

青島外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

昆明外圍(外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

濟南外圍(濟南外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南京外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

湛頭外圍專家(微信189-4469-7302)湛頭外圍專家真實可靠快速安排

蘇州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

鄭州美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

石家莊外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

重慶同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

南昌同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

常州外圍(常州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

天津外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

麗江外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

南京外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(微信189-4469-7302)一二線城市快速預(yù)約,90分鐘可以到達(dá)

武漢包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

長沙包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

常州外圍女兼職(微信189-4469-7302)提供1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

深圳美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州外圍收費標(biāo)準(zhǔn)(微信189-4469-7302)廣州外圍收費標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

昆明包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

湛頭包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

武漢外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

南通外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

北京美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

太原同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

常州外圍大圈伴游(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

北京外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

寧波外圍大圈資源預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

湛頭美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

合肥外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

長沙高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

杭州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

北京包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

三亞外圍大圈資源預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

鄭州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

天津模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

貴陽外圍兼職價格(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

西安高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

鎮(zhèn)江外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

珠海包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江外圍全球資源(微信189-4469-7302)鎮(zhèn)江外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

太原模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達(dá)

義烏外圍(外圍女)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

麗江外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

廈門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

常州外圍價格查詢(微信189-4469-7302)常州外圍女價格多少

天津外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(微信189-4469-7302)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

南通美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廈門包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

哈爾濱外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

沈陽外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

貴陽外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- Copyright © 2025 Powered by 海洋底部的塑料成為許多海洋動物的居所,骨軟筋酥網(wǎng) sitemap